今回は回線利用率の計算について学習します。

基本情報処理の過去問を解いてみましょう。

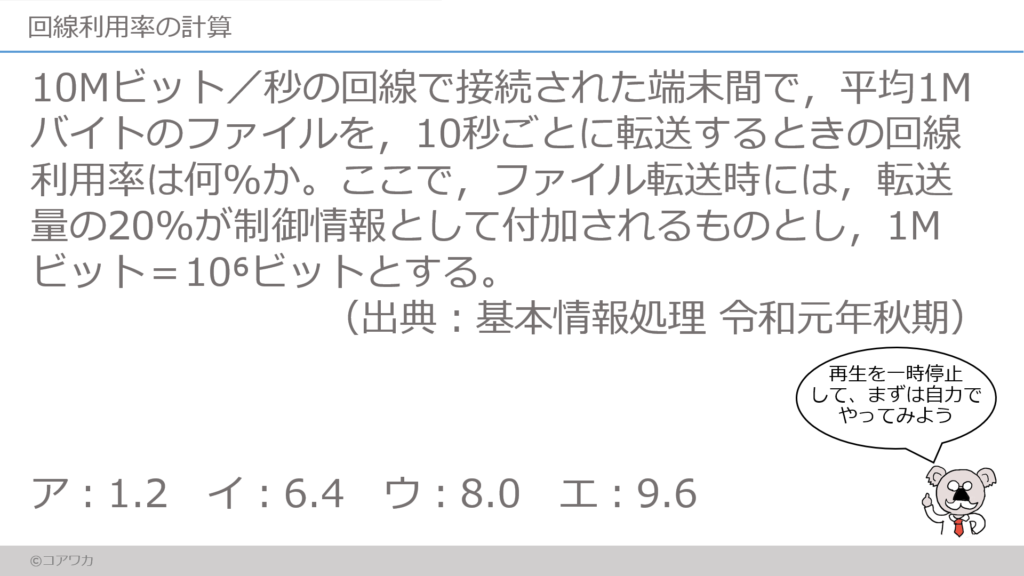

問題

解説

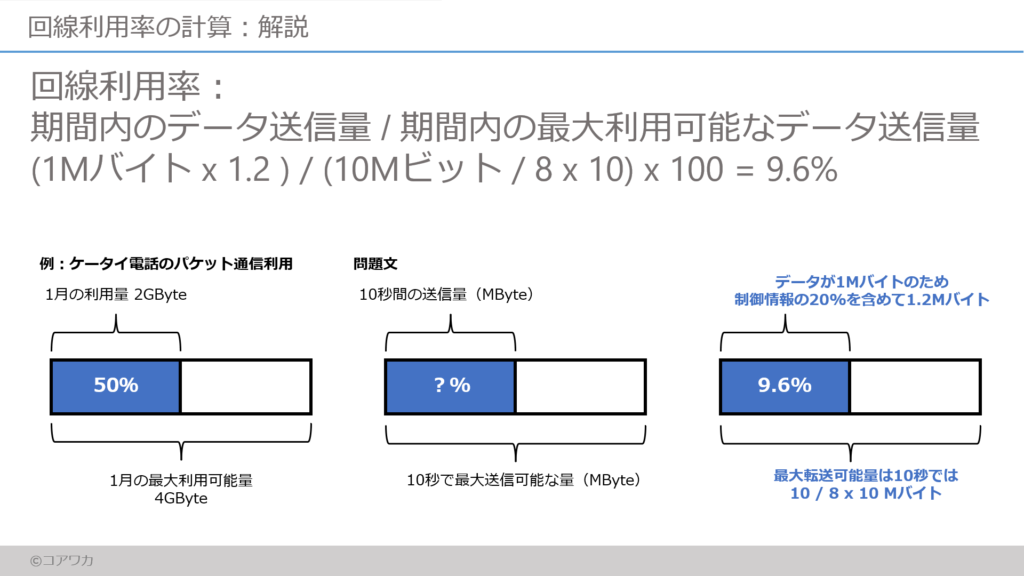

回線利用率という言葉はあまりなじみがないかもしれません。

なじみのある利用率としては、ケータイ電話のパケット通信利用率があるかと思います。

これは月に4GByte使えるプランで、2GByte使っているのであれば50%の利用率になります。

このように利用率は「期間内のデータ送信量 / 期間内の最大利用可能な利用料」となります。

回線利用率は回線をどれくらい利用しているかを表し、式としては

「期間内のデータ送信量 / 期間内の最大利用可能なデータ送信量」となります。

期間は1秒でもいいのですが、ここでは計算しやすい10秒で統一します。

分母と分子で同じ期間であれば問題ありません。

期間内のデータ送信量は、10秒ごとに1Mバイトのファイルを転送します。

そして、制御情報としてデータの20%が付加されるため、1.2Mバイトとなります。

期間内の最大利用可能なデータ送信量は、10Mビット/秒の回線のため、10秒では100Mビットのデータを送信できます。単位をバイトにするために8で割る必要があります。

よって、利用率は9.6%となります。